Eine Forschungsreise an die äußersten Grenzen der Welt und die innersten Grenzen des Ich.

Dies ist der eindrückliche Bericht über eine außergewöhnliche Expedition in das Hochland an der tibetischen Grenze, über einen 400 Kilometer langen Fußmarsch durch eine Gegend, die noch kaum ein Fremder betreten hat.

Die extremen Bedingungen, das gleißende Licht und die sauerstoffarme Luft machen Peter Matthiessen durchlässig für Grenzerfahrungen des Bewußtseins. So wird diese Expedition für ihn zugleich eine Forschungsreise in sein Inneres, eine »Pilgerschaft des Herzens«.

Für diese faszinierende Beschreibung von Menschen, Landschaft und innerer Erfahrung erhielt der Autor den wichtigsten amerikanischen Literaturpreis.

»Matthiessen ist ein wunderbarer Beobachter, vielleicht deshalb, weil er sich stets bewußt ist, in der Gegenwart des Wunderbaren zu sein. Wenn er nach innen schaut und nach außen blickt, dann verschmelzen die beiden Landschaften miteinander.

Das ist Zen in der Kunst des Beobachtens.«

New York Times

Als Peter Matthiessen zusammen mit seinem Freund George Schaller von Pokhara in Westnepal zu einer außergewöhnlichen Expedition in das Hochland an der tibetischen Grenze aufbricht, liegt ein 400 Kilometer langer Fußmarsch vor ihnen. Er führt sie, unter extremsten Bedingungen, in eine Gegend, die noch kaum der Fuß eines Fremden betreten hat. Für Peter Matthiessen, der sich in einer Lebenskrise befindet, ist dieses Unternehmen zugleich eine »Pilgerschaft des Herzens«, der Versuch, zu seinem wahren Ich zu finden.

Äußerer Anlaß des Abenteuers ist die Hoffnung, einen der letzten Schneeleoparden, die seltenste und schönste Großkatzenart, aufzuspüren. Das scheue Tier, dessen Spuren sie immer wieder kreuzen, wird für Matthiessen zu einem Symbol seiner inneren Suche. Die Gefahren der Bergwildnis des Himalaja, denen er sich dabei aussetzt, – Wetterstürze, Sturm, Hagelschlag, alles erstickende Schneefälle – sind Belastungen, die bis an die Grenze des Ertragbaren gehen und unter denen eingefahrene Verhaltensmuster zerbrechen. Das gleißende Licht und die sauerstoffarme Luft machen ihn durchlässig für Grenzerfahrungen des Bewußtseins. Bergdämonen, die Berichte der Einheimischen vom legendären Schneemenschen Yeti und die Mystik der tibetischen Mönche verlieren ihre Fremdheit – sie erscheinen fast wirklicher als die für einige Monate hinter dem gläsernen Horizont versunkene Welt einer rein materialistischen Zivilisation.

Dem Amerikaner Peter Matthiessen, bekannt durch seine früheren Expeditionsberichte und Romane, brachte dieser atemberaubende Erfahrungsbericht den begehrten »National Book Award« ein. Seine Fähigkeit der genauen Beobachtung und präzisen Beschreibung von Menschen, Landschaften und inneren Erfahrungen, sein mitreißender Stil, der den Leser in die funkelnde, überwache Klarheit der Schneegipfel des Himalaja versetzt, ließen das Buch in den USA zu einem Bestseller werden.

Peter Matthiessen

Die Reise in ein vergessenes Land –

eine Expedition

in Grenzbereiche der Erfahrung

Scherz

Einzig berechtigte Übersetzung aus dem Amerikanischen von Maria Csollány und Stephan Schuhmacher. Titel des Originals: »The Snow Leopard«. Erste Auflage 1980. Copyright © 1978 by Peter Matthiessen. Gesamtdeutsche Rechte beim Scherz Verlag, Bern, München, Wien.

Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt: mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten und Unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Daß die Menschen in diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan; die Erlebnisse, die man »Erscheinungen« nennt, die ganze sogenannte »Geisterwelt«, der Tod, alle diese uns so anverwandten Dinge, sind durch die tägliche Abwehr so sehr aus dem Leben hinausgedrängt worden, daß die Sinne, mit denen wir sie fassen könnten, verkümmert sind. Von Gott gar nicht zu reden.

7

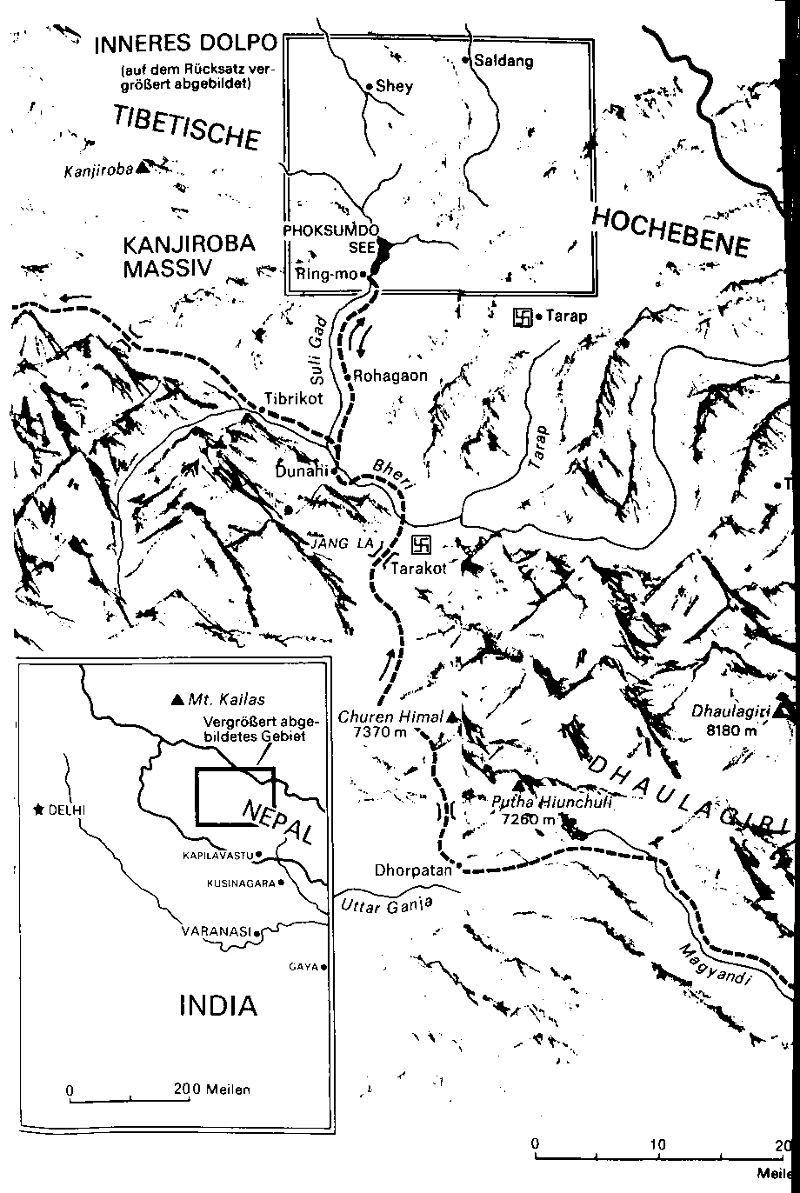

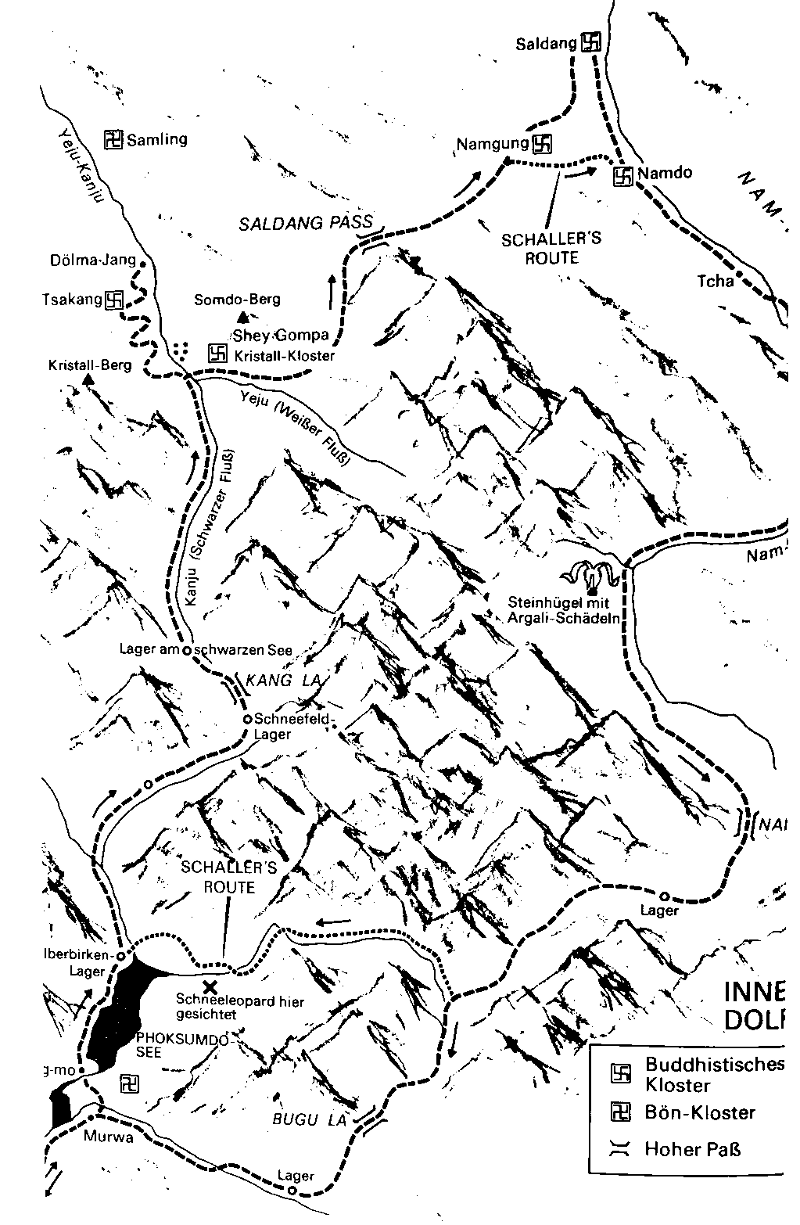

Ende September 1973 machte ich mich zusammen mit GS auf eine Reise zum Kristall-Berg. Wir wanderten westwärts unterhalb des Annapurna und nach Norden den Lauf des Kali-Gandaki-Flusses entlang, dann in westlicher und nördlicher Richtung um die Dhaulagiri-Gipfel und über das Kanjiroba-Gebirge, insgesamt rund vierhundert Kilometer in das Dolpo-Gebiet auf der Tibetischen Hochebene.

GS ist der Zoologe George Schaller. Ich lernte ihn 1969 in der Serengeti-Steppe in Ostafrika kennen, wo er an seiner vielgepriesenen Studie über den Löwen arbeitete.[1] Als ich ihm das nächste Mal im Frühling in New York City begegnete, hatte er eine Forschungsarbeit über Wildschafe und -ziegen und die ihnen nahverwandten Ziegenantilopen begonnen. Er lud mich ein, ihn im kommenden Jahr auf eine Expedition in den Nordwesten Nepals zu begleiten, wo er in der Nähe der tibetischen Grenze die Bharals oder Himalaja-Blauschafe beobachten wollte; es ging ihm um einen Beweis für seine Vermutung, daß diese seltene »Schafsart« entlegener Gebirgsregionen weniger zu den Schafen als vielmehr zu den Ziegen gehört und möglicherweise der gemeinsamen Urform beider Arten sehr nahesteht. Wir wollten die Tiere in der Herbstbrunft beobachten, denn das Fressen und Schlafen, mit dem sie in den übrigen Jahreszeiten hauptsächlich beschäftigt sind, läßt kaum Hinweise auf ihre Evolution und für die vergleichende Verhaltensforschung zu. In der Gegend von Shey Gompa, dem »Kristall-Kloster«, dessen buddhistischer Lama verboten hatte, den Tieren etwas anzutun, sollten Bharals angeblich noch in größerer Zahl vorkommen und leicht zu beobachten sein. Und wo es genügend Bharals gab, da sollte eigentlich auch die seltenste und schönste der Großkatzen, der Schneeleopard, vorkommen. GS kannte nur zwei Nichtasiaten – er selbst war einer 8davon –, die im Laufe der letzten fünfundzwanzig Jahre mit eigenen Augen einen Schneeleoparden im Himalaja gesehen hatten; die Hoffnung, das nahezu schon mythische Tier dort in den Schneebergen zu Gesicht zu bekommen, wäre allein Grund genug für die Reise gewesen.

Vor zwölf Jahren hatte ich während eines Besuchs in Nepal die eindrucksvollen Schneegipfel im Norden gesehen; diese Entfernung zu überwinden, das großartigste Gebirge unserer Erde Schritt für Schritt zu überqueren, auf dem Weg zu einem Ort, der Kristall-Berg genannt wird, sollte eine echte Pilgerfahrt sein, eine Reise des Herzens. Seit die Chinesen sich Tibet angeeignet haben, gilt das bis heute im Westen nahezu unbekannte Gebiet von Dolpo als eine letzte Enklave reiner tibetischer Kultur, wie die tibetische Kultur ihrerseits zur letzten Bastion »all dessen geworden ist, wonach die heutige Menschheit sich sehnt, entweder weil es verlorengegangen oder noch nicht verwirklicht worden ist, oder weil es in Gefahr ist, ganz aus dem Blickfeld der Menschheit zu entschwinden: Das ist die Stabilität einer Tradition, die ihre Wurzeln nicht nur in der historischen oder kulturellen Vergangenheit hat, sondern im innersten Wesen des Menschen …«[2] Der Lama von Shey Gompa, der in Dolpo am höchsten verehrte Rimpotsche oder »Kostbare«, hatte seine einsame Klausur nicht verlassen, als vor siebzehn Jahren ein Kenner der tibetischen Religionen[3] zum Kristall-Kloster vorgedrungen war, doch wir waren überzeugt, daß wir mehr Glück haben würden.

Auf dem Weg nach Nepal besuchte ich Varanasi, die heilige Stadt am Ganges, und die buddhistischen Heiligtümer in Bodhgaya und Sarnath. Mitte September lag die braune Hitze der Monsuntage drückend über der Gangesebene, und ich war froh, daß ich nach wenigen Tagen weiter nach Norden, nach Katmandu in den grünen Ausläufern der Himalaja-Kette weiterfliegen konnte. Dieser Tag war klar, zwischen Tempeltürmen und abgestuften Pagoden taumelten rote und schwarze Drachen im Wind. Die trockene Luft in 1300 Meter Höhe war wohltuend nach der feuchten Hitze Indiens, doch die Gipfel im Norden waren von dichten Monsunwolken verhangen, und abends regnete es.

Im Hotel traf ich GS an. Wir hatten uns über ein Jahr nicht 9gesehen, die letzten Briefe hatten wir im Sommer gewechselt, und er war froh, daß mir nichts dazwischengekommen war. In den folgenden beiden Stunden hatten wir ein derart intensives Gespräch, daß ich mich fragte, ob es in den kommenden Monaten überhaupt noch etwas zu sagen geben werde. Wir würden einander als die einzige Gesellschaft haben, und wir kannten uns noch nicht sehr gut. (Ich hatte einmal über GS geschrieben, er sei »zielstrebig, unzugänglich«, außerdem »ein strenger Pragmatiker und als solcher nicht imstande, einen unwissenschaftlichen Standpunkt wohlwollend zu beurteilen; er mustert alles mit kritischem Blick«.[4] Aber auch als »eifrigen, schmächtigen jungen Mann« hatte ich ihn beschrieben, und auch jetzt war er eifrig und mager wie eh und je.)

Während der letzten drei Tage in Katmandu herrschte Regenwetter. Verzweifelt drängte GS zum Aufbruch, nicht nur, weil er Städte haßt, sondern weil der Winter früh in den Himalaja einfällt und der hiesige Monsunregen auf den hohen Pässen zwischen Katmandu und unserem Ziel wahrscheinlich als schwere Schneemasse niederging. (Wie wir später erfuhren, übertraf die in jenem Oktober gemessene Regenmenge alle bisherigen Rekorde.) Bereits Monate zuvor hatte GS eine Einreiseerlaubnis nach Dolpo beantragt, aber diesem Antrag wurde erst am letzten Tag stattgegeben. Wir schrieben die letzten Briefe und schickten sie ab; wo wir hingingen, würde es keine Post geben. Alle überflüssigen Gegenstände und Kleidungsstücke wurden ausrangiert, die Reiseschecks tauschten wir in schmutzige Päckchen kleiner Rupienscheine um, denn bei Bergvölkern kann man mit großen Banknoten nichts anfangen. Zusammen mit den Sherpa, unseren Reise- und Lagergehilfen, verstauten wir Zelte und Geschirr und kauften, was uns an Vorräten noch fehlte, im orientalisch lauten Asan Basar, wo ich 1961 einen kleinen, von grüner Patina überzogenen Bronze-Buddha erstanden hatte. Später begannen meine Frau und ich mit der Praxis des Zen-Buddhismus, und es war der grüne Buddha aus Katmandu, den ich im New-York-Hospital auf den kleinen Altar in Deborahs Zimmer stellte, wo sie im Winter letzten Jahres an Krebs starb.

10

Früh am Morgen des 26. September, bei heftigem Regen, quetschten wir uns samt Fahrer, zwei Sherpa und der gesamten Expeditionsausrüstung in einen Landrover, der uns nach Pokhara bringen sollte; zwei weitere Sherpa und fünf Tamang-Träger folgten anderntags mit dem Bus nach. Am achtundzwanzigsten September wollten wir aus Pokhara aufbrechen. Nun hatte es dreißig Stunden lang ununterbrochen geregnet, wodurch alle Abreisen und Ankünfte in Frage gestellt wurden. Bei diesem verheerenden Wetter erschien mir unsere Reise immer unwirklicher, und an der Hoteltheke stürzte mich das warme Lächeln einer hübschen Touristin in Zweifel: Wie stellte ich mir diese Reise vor, wohin wollte ich überhaupt und weshalb?

Von Katmandu führt die Straße nach Pokhara durch das ehemalige Gurkha-Reich am Fuß des Zentralgebirges; hinter Pokhara gibt es keine Straße mehr nach Westen. Durch die steilen Schluchten des Flusses Trisuli, der durch die Regenfälle zum reißenden Strom angeschwollen war, windet sich die Straße gegen Westen. Das schmutzige Wasser schäumte in den Stromschnellen und wurde zunehmend trüber, da immer wieder Erdrutsche von den Wänden hinabdonnerten. Hin und wieder stürzten Felsbrocken vor uns auf die Straße; dann wartete der Fahrer, bis alles zur Ruhe gekommen war, und schlängelte sich dann durch das Geröll, während wir zu den drohend über uns hängenden Gesteinsmassen hinaufstarrten. In den regenverhangenen Bergen begegnete uns eine Gruppe vermummter Gestalten. Sie trugen einen Leichnam, und ihr Anblick erweckte düstere, unbehagliche Vorahnungen.

Nach Mittag ließ der Regen nach, und im grell zwischen den Sturmwolken hervorbrechenden Sonnenlicht fuhr der Landrover in Pokhara ein. Der nächste Tag brachte eine wäßrige Sonne, am Südhimmel wechselte die Bewölkung, während vom Himalaja im Norden nichts zu sehen war als dicke Wolkenwirbel. In der Abenddämmerung schwebten weiße Reiher vor den tiefhängenden, jetzt wieder regenschwarzen Wolken; über die Erde brach Dunkelheit herein. Dann plötzlich strahlte mehr als sechs Kilometer über den schmutzigen Straßen des Flachlandes ein leuchtend weißer Schein auf, so hoch, als läge er gerade über unseren Köpfen: das Licht der Schneefelder. Gletscher tauchten auf und 11verschwanden wieder im Grau; und noch einmal öffnete sich der Himmel, und die Schneehaube des Machhapuchare glitzerte wie eine Turmspitze eines überirdischen Königreiches.

In der Nacht versammelten sich die Sterne, und obwohl der Mond nicht schien, leuchtete der Machhapuchare wie ein riesiger Geist in der Ferne. Der Schuppen, in dem wir hinter einer Art von Gasthaus kampierten, war voller Moskitos. Einmal schrie mein Freund im Traum auf. Ich fand keinen Schlaf und ging bei Tagesanbruch ins Freie, wo drei Gipfel des Annapurna klar aus einer niedrig hängenden Wolkenbank hervorragten. Heute wollten wir nach Nordwesten aufbrechen.

13

So wie eine weiße Sommerwolke im Einklang mit Himmel und Erde frei im blauen Äther schwebt und von Horizont zu Horizont zieht, dem Hauch der Lüfte folgend, so überläßt sich der Pilger dem Strom des größeren Lebens, das … ihn über ferne Horizonte zu einem seinem Blick noch verborgenen, aber stets gegenwärtigen Ziel führt.

Während die übrigen Wesen gebeugt zur Erde hin sehen, gab er dem Menschen ein aufrecht Gesicht und hieß ihn den Himmel schauen, aufwärts den Blick empor zu den Sternen erheben.

15

Bei Sonnenaufgang versammelt sich die kleine Expedition unter einem riesigen Feigenbaum außerhalb von Pokhara: zwei weiße Sahibs, vier Sherpa und vierzehn Träger. Die Sherpa kommen aus jenem berühmten Bergstamm in Nordost-Nepal, der von jeher die Bergführer und Begleiter für die Besteigung der Himalaja-Gipfel stellt. Das buddhistische Hirtenvolk der Sherpa ist in den vergangenen Jahrhunderten aus Osttibet eingewandert – Sherpa heißt auf tibetisch »Ostländer« – und die tibetische Herkunft zeigt sich sowohl in ihrer Sprache als auch in ihrer Kultur und ihrem Aussehen. Unter den Trägern ist ebenfalls ein Sherpa, dazu kommen zwei tibetische Flüchtlinge, die anderen sind gemischt arischer und mongolischer Rasse. Die meisten barfuß, in zerrissenen Shorts oder am Gesäß pludrigen und an den Beinen engen indischen Hosen, mit den verschiedensten alten Jacken, Schals und Kopfbedeckungen bekleidet, taxieren die Träger die großen Weidenkörbe. Zusätzlich zu ihrem eigenen Proviant und ihren Decken schleppen sie auf vornübergebeugtem Rücken eine Traglast von bis zu vierzig Kilogramm, gehalten von einem breiten Stirnband.

Vor einer jeden solchen Reise in das Gebirge gibt es zunächst ein langes Abwägen und Schimpfen über die Lasten, das von schrillem Gefeilsche begleitet wird. Die Träger stammen meist aus der näheren Umgebung, Leute ohne feste Arbeit, aus Gewohnheit unzuverlässig und berüchtigt dafür, daß sie nur Ärger machen. Allerdings werden sie für ihre Plackerei elend bezahlt; sie bekommen etwa einen Dollar pro Tag. In der Regel begleiten sie die Expedition nur bis zu einer Wochenreise von ihrem Heimatort aus und müssen dann durch neue Träger ersetzt werden, wobei das Schreien und Feilschen von neuem beginnt. Heute brauchen wir zwei Stunden, bis alle vierzehn Träger zufrieden sind und die zerlumpte Schar sich nach Westen aufmacht. Unterdessen sind am Himmel die ersten Wolken aufgezogen.

Wir sind froh, losmarschieren zu können. Am Stadtrand von Pokhara sieht es aus wie in den Außenbezirken aller tropischen Städte: herumlungernde Kinder, mißmutige Erwachsene, krumme Hunde und magere Hühner im Durcheinander zerfallender 16Baracken, zwischen Müll, Schlamm, Unkraut und stinkenden Wassergräben; in der Luft ein faulig-süßer Geruch, überall grellfarbener Plastikabfall und schmutzige Fruchtschalen, die von den Schweinen verschlungen werden. Die hungrigen Schweine und Hunde fressen sogar menschliche Exkremente, die überall am Wegrand liegen. Bei schönem Wetter kann man das Treiben mit etwas gutem Willen malerisch nennen, jetzt aber, am Ende der Regenzeit, scheint sich aller Dreck des Lebens in die fahle Haut der ausgemergelten Gestalten eingefressen zu haben, die sich kauernd abseifen und ihre Kleider jeden Morgen in den Regenpfützen spülen.

Braune Augen sehen uns nach. Die Not Asiens kann man weder ansehen noch sich von ihr abwenden. In Indien tritt das menschliche Elend derart geballt auf, daß man nur Einzelheiten wahrnimmt: ein verkrüppeltes Bein oder eine leere Augenhöhle, ein kranker Hund, der welkes Gras frißt, oder eine alte Frau, die den Sari lüftet, um ihren harten Kot am Straßenrand abzusetzen. In Varanasi gibt es noch Lebenshoffnung, die in Städten wie Kalkutta längst abgetan wurde, Städten, die an die Toten und Sterbenden in ihren Gossen aufgegeben scheinen. Shiva tanzt in den gewürzten Speisen, im heiteren Geklingel der Fahrradpulks, im ungehaltenen Hupen der Busse und im Gekecker der Tempelaffen, in den leuchtend roten Kastenzeichen auf den Frauenstirnen und selbst im Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der über den Ghats liegt. Das größte Wunder dabei ist, daß die Menschen lächeln. Im heißen, stinkenden, lärmenden Varanasi, wo beim feurigen Sonnenaufgang Schwalben wie die Seelenvögel der Verstorbenen über den ruhigen, breiten Fluß entschwinden, rührt einen plötzlich dieses Lächeln an, das Lächeln eines blinden Mädchens oder eines würdigen alten Hindu mit weißem Turban, der dem schimpfenden Busfahrer gütig nachschaut, eines Flöte spielenden Betteljungen oder einer gebrechlichen alten Frau, die heiliges Wasser aus dem Ganga, dem Fluß, über einen rotgefärbten Steinelefanten ausgießt.

Gleich neben den Scheiterhaufen und den Schlachthöfen erhebt sich am Fluß ein großer Palast, bemalt mit riesigen Tigern in Bonbonfarben.

Varanasi dürfte auch das Ziel jenes uralten Hindu sein, dem 17wir am Rand von Pokhara begegnen; kauernd in einem Korb, der von vier Dienern an Stangen auf den Schultern getragen wird, befindet er sich offenbar auf seiner letzten Reise zur Mutter Ganges mit den dunklen Tempeln oberhalb der Scheiterhaufen, wo die Pilger warten können, bis ihre Stunde gekommen ist und sie sich den weißen Leichnamen zugesellen, welche wiederum darauf warten, auf brennende Holzstapel gelegt zu werden. Die Wärter schieben hier einen gelben Fuß, dort einen gekrümmten Ellbogen ins Feuer zurück und rechen zuletzt die Überreste von dem brennenden Scheiterhaufen in die rasche Strömung. Aber immer bleibt noch so viel übrig, daß die langschnäuzigen Aashunde davon leben können, die die Asche durchwühlen, während heilige Kühe – stille, große, weiße Geschöpfe – die Strohseile fressen, mit denen die ausgemergelten Körper auf ihrer Bahre festgebunden werden.

Der alte Mann, der an uns vorbeigetragen wird, ist innerlich ausgezehrt. Der blinde, gierige Blick aus tiefliegenden Augen und der vor sich hin mümmelnde Mund verraten, wer hier Wohnung bezogen hat und nun zu den Augen herausstarrt.

Ich nicke dem Tod im Vorübergehen zu, plötzlich des Tappens meiner eigenen Füße auf dem Pfad bewußt. Der Alte ist schon in einer Schattenwelt verloren und erwidert die Geste nicht.

Ein grauer Uferweg, darüber grauer Himmel. Eine bunte Bachstelze hüpft in der Schnelle von Fels zu Fels.

Begegnungen auf dem Weg: eine zarte Frau mit einem Packkorb voll kleiner silberner Fische, eine andere wird von einem Korb voller Steine niedergedrückt, der meinen Rucksack beschämend leicht erscheinen läßt. Die Steine werden in Pokhara von anderen Frauen zu Schotter zerklopft, die Arbeit von Millionen brauner Hände für eine neue Straße südwärts, nach Indien.

Die Sonne bricht durch, es nähert sich eine Gruppe von Magar-Frauen, sie tragen rote Schals und schweren Messingschmuck im linken Nasenflügel. Ein Hahn mit großem, rotem Kamm klettert im Morgenlicht eilfertig auf das Strohdach einer Hütte am Wegrand, ein kleines Mädchen stimmt ein Lied an. Unter dem Himmel türmen sich die leuchtend weißen Gipfel des Annapurna, ein Bollwerk inmitten der gewaltigen Brustwehr, die sich in 18westöstlicher Richtung über 2700 km erstreckt: der Himalaja, die alaya (Wohnstätte) des hima (Schnee).

Hibiskus, Rhododendron und Bougainvillea, vor der Kulisse der Schneegipfel scheinen die tropischen Blüten zu einer Märchenlandschaft zu gehören. Auf einer grünen Wiese tummeln sich Makak-Affen, eine Türkentaube dreht ihre Runden im strahlenden Licht. Die häufigsten Vogelarten in dieser Gegend sind Drongos, Tauben, Bartvögel und der weiße Ägyptische Geier; sie alle haben nahe Verwandte in Ostafrika, wo GS und ich uns kennenlernten. GS fragt sich, wie ein hiesiger Geier sich wohl beim Anblick eines Straußeneis verhalten würde; im Pleistozän war der Strauß auch in Asien heimisch. Den Ägyptischen Geier Afrikas zählt man zu den »werkzeugbenutzenden« Vogelarten, denn er bricht die riesigen Straußeneier auf, indem er mit seinem Schnabel Steine gegen die Schale schleudert.

Bis in jüngste Zeit waren die Ebenen Nepals mit Wäldern des immergrünen Salbaumes (Shorea robusta) bedeckt, die Elefanten, Tiger und das große Indische Nashorn beheimateten. Das Abholzen der Wälder und die Vernichtung der Grasnarbe durch Viehherden hat sie verschwinden lassen. Nur im Südosten, im Rapti-Tal, leben noch einige wenige Elefanten. Der letzte wilde indische Gepard wurde 1952 in Zentral-Indien gesichtet, der asiatische Löwe ist mit Ausnahme einer kleinen Population in den Gir-Wäldern nordwestlich von Bombay ausgerottet, und der Tiger gehört schon fast überall zu den Fabeltieren. Die Zahl der freilebenden Huftiere nimmt vor allem in Indien und Pakistan rapide ab, seit ihre Lebensräume durch die expandierende Landwirtschaft, durch Abholzen der Wälder und übermäßiges Abweiden durch ausgehungerte Haustierherden, durch Erosion und Überschwemmung zerstört werden – durch den ganzen unheilvollen Zyklus, der durch die Überbevölkerung einer Landschaft in Gang kommt. Mehr als anderswo auf der Erde ist in Asien die Errichtung von Naturschutzgebieten erforderlich, ehe noch die letzten Vertreter einiger Tierarten ausgerottet sind. Wie GS schrieb, »verändert der Mensch die Welt so rasch und grundlegend, daß die meisten Tiere sich den geänderten Bedingungen nicht anzupassen vermögen. Wie auch andere Orte der Erde ist der Himalaja Schauplatz eines großen Sterbens, das um so trauriger 19ist als das Aussterben der Arten im Pleistozän, da der Mensch inzwischen die Mittel hat und um die Notwendigkeit weiß, die Zeugen seiner eigenen Vergangenheit zu retten.«[5]

Der Trägerpfad entlang dem Yamdi-Fluß ist eine wichtige Handelsroute. Er führt durch Reisfelder und Dörfer bis zum Fluß Kali Gandaki und wendet sich dann nach Norden gegen Mustang und Tibet. Auf grünen, eingezäunten Weiden mit riesigen Feigenbäumen, alten Steinbecken und Mauerresten grasen Rinder und Wasserbüffel. Das frische Wasser und die schattige Kühle erinnern an die Harmonie einer Parklandschaft. Die Landbevölkerung hat noch weniger Besitz als die Bewohner von Pokhara, doch die Leute sind durch ihr althergebrachtes Wirtschaftssystem vor dem Elend der modernen Großstädte bewahrt. Man versteht, weshalb so viele Philosophen, von Laotse bis Gandhi, das dörfliche Leben als die natürliche, dem Menschen gemäße, glückliche Daseinsform preisen. In der warmen Sonne spielen Kinder, Frauen klopfen Wäsche auf den Steinen des Dorfbrunnens oder zerstampfen Korn in Steinmörsern. Überall gackern Hühner, Misthaufen dampfen, und von den niedrigen Herdstellen steigt dichter Rauch auf. Die Höfe hinter den festen Zäunen sind sauber gehalten, die Lehmhütten in rötlichen Erdfarben tragen Strohdächer und haben handgeschnitzte Fenstersimse und -läden, dazwischen blüht gelber Kürbis. Auf schmalen Holzgerüsten sind Maiskolben aufgestapelt, der Reis liegt auf großen Strohmatten zum Trocknen ausgebreitet, und zwischen den Bananen- und Papayabäumen hängen große, behäbige Spinnen vor dem hellen Himmel.

Durch die Ortschaft zieht sich ein Wassergraben, stellenweise von meterlangen Granitplatten überbrückt, das Wasser rinnt langsam über die glänzenden Kiesel. Mittags sitzen wir im kühlen Schatten auf einer Steinmauer, während die Luft in der Sonnenhitze flimmert. Am Wasserlauf steht das Teehaus des Dorfes, eine einfache, nach einer Seite offene Hütte mit roh gezimmerten Bänken und einem runden, kuppelförmigen Lehmherd auf dem Lehmboden. An der Seite des Herdes kann man Reisig durch eine Öffnung nachschieben, oben sind zwei Löcher für die Wasserkessel, aus denen das kochende Wasser geschöpft und durch 20ein mit billigem Teestaub gefülltes Sieb in ein Glas mit Rohzucker und Büffelmilch gegossen wird. Zu diesem Chiya essen wir trockenes Brot und frische Gurken. Kinder versuchen, uns mit Wasser aus dem Bach naßzuspritzen, auf einer hohen Bambusstaude schaukelt eine Kragentaube.

Einzeln kommen die Träger heran und drehen sich um, um ihre Traglast auf der niedrigen Mauer abzusetzen. Ein scheu dreinblickender Träger mit einem kindlichen Lächeln, der viel zu schmächtig für seine Last aussieht, bläst eine Melodie auf einem Feigenblatt. »Zu viel heiß«, sagt lächelnd ein anderer, der Sherpa-Träger namens Tukten. Er ist klein und drahtig, hat mongolische Augen und übergroße Ohren. Sein seltsames Lächeln stimmt mich nachdenklich – warum sich dieser Tukten wohl als Träger verdingt hat?

Als erster mache ich mich wieder auf den Weg und gehe im kühlenden Talwind allein voraus. Abwechselnd im hellen Septemberlicht und im Bergschatten – denn die steilen Berghänge rücken näher, das Tal verengt sich und verdeckt die Schneegipfel im Norden – führt der Pfad auf einen Damm zwischen dem verschilften Kanal und den grünen Reisterrassen, die Stufe auf Stufe bis zum Ufer herabreichen. Hinter dem Wasserlauf steigen sie wieder hügelan bis fast zum blauen Himmel.

An einem Rastplatz stehen zwei verschiedene Feigenarten: eine Bengalische Feige oder Banyanbaum (Ficus indica) und ein Pipalbaum (F. religiosa), der sowohl für Hindus wie für Buddhisten heilig ist. Kleine Sträuße wilder Blumen und bemalte Steine, die zwischen die hervortretenden dicken Wurzeln gelegt wurden, sollen dem Reisenden Glück bringen. Rings um die Stämme sind Mauerstufen errichtet, an die der schattensuchende Wanderer rückwärts herantreten und auf die er mit fast geradem Rücken seine Last absetzen kann. Derartige Rastplätze findet man überall entlang der Handelswege, manche so alt, daß die einst großen Bäume in der Mitte längst abgestorben sind und nur noch zwei runde Löcher in der Mitte einer ovalen Steinplattform von ihnen künden. Zusammen mit den Teehäusern und den großen Trittsteinen, die in die Hänge eingelassen sind, verleihen diese Rastplätze der Landschaft ein anheimelndes Gepräge, als wanderte man in einem versunkenen Reich des Goldenen Zeitalters.

21

Mit dem Rücken gegen den Baumstamm gelehnt, sitze ich auf der obersten Mauerstufe und warte auf die Träger, die sich durch die Reisfelder den Hang hinaufwinden. In der klaren, vom Bergwind leicht bewegten Luft beobachte ich zwei schwarze Kühe, die Reis dreschen; ihre Flanken glänzen in der Nachmittagssonne. Nachdem das Wasser von den Reisfeldern abgeleitet und der Reis mit Sicheln geschnitten wurde, führt man die in ein Joch gespannten Tiere an einer Leine in immer kleiner werdenden Kreisen um einen Pfahl in der Mitte des Feldes, wobei ihnen die Kinder ständig neue Reisbüschel unter die Hufe werfen. Die herausgefallenen Körner werden samt der Spreu in Körbe gekehrt und zu Tal gebracht, um dort im Wind geworfelt zu werden. In der Herbstluft tanzende, feuerfarbene Libellen, die leuchtend roten und gelben Gewänder der Träger, die schwarzglänzenden Rinder und die hellen Reisstoppeln, das frische Grün junger Reispflanzen und der schimmernde Bach – und über all dem flimmert ein Licht wie flüssiges Silber.

Die klare Luft trägt kaum Geräusch heran; es gibt hier nicht einmal die einfachsten Maschinen, und die Pfade sind zu steil und schmal, als daß man Karren benutzen könnte. Mit der Wärme, der Harmonie und dem scheinbaren Überfluß der Landschaft streift uns ein Hauch des paradiesischen Zeitalters. Der Salbaum-Hain namens Lumbini, nur etwa 50 km entfernt von hier in der fruchtbaren Ebene nördlich des Rapti-Flusses, mag sich seit dem sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wohl kaum verändert haben, als dort im Reich der Elefanten und Tiger Siddhartha Gautama vom Adelsgeschlecht der Shakya geboren wurde. Gautama gab das Leben im Wohlstand auf, um ein heiliger Bettler, ein »Wanderer« zu werden, wie es noch heute in Nordindien Brauch ist. Er wurde zunächst unter dem Namen Shakyamuni (der Weise der Shakya) bekannt, später als Buddha, der Erleuchtete. In der Ganges-Ebene südlich von Lumbini, im Osten von Rajgir, Gaya und Varanasi, wo der Buddha sein Leben verbrachte, stehen noch heute die gleichen Feigenbäume und rauchenden Bauernhütten, mageres Rindvieh weidet auf grünen Wiesen, und darüber schweben weiße Silberreiher und Dschungelkrähen. Die Überlieferung sagt, daß er bis Katmandu gekommen sei (schon damals eine reiche Stadt der Newaren) und auf 22dem Hügel von Swayambunath zwischen Kiefern und Affen gepredigt habe.

In den Tagen Shakyamunis waren die Yoga-Techniken bereits hoch entwickelt. Rund tausend Jahre früher waren die dunkelhäutigen Drawiden im Tiefland Indiens von den nomadisierenden Ariern aus der asiatischen Steppe überfallen worden, die ihre Religion von den Himmels-, Wind- und Lichtgöttern über ganz Eurasien verbreiteten.[6] Die Glaubensvorstellungen der Arier sind in den Veden, uralten Sanskrittexten unbekannten Ursprungs, aufgezeichnet. Dazu gehören das Rigveda und die Upanishaden, die die Grundlagen der hinduistischen Religion darstellen. Dem wandernden Asketen Shakyamuni erschienen jedoch die epischen Schriften über das Wesen des Universums und des Menschen nicht geeignet als Heilmittel gegen das menschliche Leid. In seinen als die »Vier Edlen Wahrheiten« bekannten Lehrsätzen erklärt Shakyamuni, das Leben des Menschen sei untrennbar mit dem Leid verbunden; die Ursache des Leids sei Begierde; Friede könne nur durch das Auslöschen der Begierde erlangt werden; und der Weg zu dieser Befreiung sei der »Achtfache Pfad«: vollkommene Anschauung, vollkommener Entschluß, vollkommenes Denken, vollkommene Rede, vollkommenes Handeln, vollkommene Verinnerlichung, vollkommene Vertiefung, vollkommene Erleuchtung.

Bereits die Veden enthalten den Gedanken, daß die Gier nach Vergänglichem – da sie eine Empfindung des Mangels beinhaltet – der höchsten Daseinsstufe unwürdig ist; wichtig sei vielmehr die Erfahrung des »Todes im Leben« und der geistigen Wiedergeburt, die von allen geistigen Lehrern, von den frühen Schamanen bis zu den Existentialisten, gesucht wird. Shakyamunis Lehre ist also weniger eine Ablehnung der vedischen Philosophie als ein Versuch, sie in die Tat umzusetzen. Die von ihm vorgelebte intensive Meditationspraxis begnügt sich nicht mit der durch Yoga-Übungen hervorgebrachten inneren Stille (seiner Meinung nach macht diese vor den letzten Wahrheiten halt), sie geht darüber hinaus, bis die durchscheinende Helle des beruhigten Geistes sich in der Verwirklichung von Prajna auftut, jener transzendenten Erkenntnis, die den höchsten Stand des Bewußtseins auszeichnet, der allen Lebewesen innewohnt und dessen Voraussetzung eine 23unsentimentale Einswerdung mit der gesamten Existenz ist. Ein echtes Prajna-Erlebnis ist eine »Erleuchtung« oder Befreiung – keine Veränderung, sondern eine Umwandlung; es ist ein tiefes Wissen um die eigene Identität mit dem gesamten Universum, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das den Menschen davor zurückhält, anderen Wesen Leid zuzufügen, und das ihn von der Angst vor Geburt und Tod befreit.

Fünf Jahrhunderte vor Christi Geburt, in der Gegend der Stadt Gaya südöstlich von Varanasi, erfuhr Shakyamuni Erleuchtung in der tiefen Erfahrung, daß sein eigenes Wahres-Wesen, sein »Buddha-Wesen«, sich nicht vom Wesen des Universums unterschied. Ein halbes Jahrhundert lang verkündete er fortan an Orten wie dem Wildgarten in Sarnath, in Nalanda und auf dem Geier-Hügel nahe dem heutigen Rajgir und anderswo seine Lehre von der Unbeständigkeit des individuellen Daseins und vom ewigen Werden, so wie ein Fluß morgens derselbe zu sein scheint wie in der Nacht zuvor, obwohl das Wasser darin ständig fließt. (Obwohl Shakyamuni auch zu Frauen sprach und das Kastensystem in Frage stellte, indem er Schüler niedriger Herkunft in seinen Orden aufnahm, beschäftigte er sich nie mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, geschweige denn mit Regierungsangelegenheiten; seiner Lehre zufolge ist die Selbstverwirklichung der größte Beitrag, den man zum Wohlergehen seiner Mitmenschen leisten kann.) Im Alter von achtzig Jahren starb er in Kusinagara (heute Kusinara) westlich des Flusses Kali Gandaki.

So weit die geschichtliche Wahrheit, alles andere gehört zur großen Buddhalegende, die eine Wahrheit anderer Ordnung darstellt. Über seine Erleuchtung wird berichtet, der Wanderer Shakyamuni sei dreißig Jahre alt gewesen, als er das harte Leben des Asketen aufgab und den »Mittleren Weg« zwischen dem Genuß und der Selbstkasteiung wählte, indem er die in einer goldenen Schale dargereichte Speise von der Tochter eines Dorfvorstehers annahm. Seine damaligen Jünger verließen ihn daraufhin. In der Abenddämmerung ließ er sich unter einem Feigenbaum nieder, wandte das Gesicht nach Osten und gelobte, er wolle sich so lange nicht von seinem Sitz erheben, bis er nicht vollkommene Erleuchtung erlangt habe, sollten ihm auch Haut, Sehnen und Knochen darüber schwinden und sein Lebensblut vertrocknen. 24Die ganze Nacht hindurch saß Shakyamuni, von Dämonen heimgesucht, in tiefer Meditation. Und, so wird berichtet, beim Anbruch des goldenen Tageslichtes erschaute der »Erwachte« den Morgenstern, als sähe er ihn zum erstenmal in seinem Leben.

An der gleichen Stelle, dem heutigen Bodhgaya – es ist immer noch dieselbe Savannenlandschaft mit weidendem Vieh, glitzernden Gewässern, Reisfeldern, Palmen und Hütten aus rotem Lehm, ohne gepflasterte Straßen oder elektrische Leitungen –, steht neben einem Buddhatempel ein uralter Feigenbaum, ein Abkömmling jenes ersten Bodhi-Baumes, des »Erleuchtungs-Baumes«, unter dem dieser Mann gesessen hatte. Vor zehn Tagen hatte ich an derselben Stelle, zusammen mit drei tibetischen Mönchen in kastanienbraunen Gewändern, in der warmen Morgendämmerung das Aufgehen des Morgensternes beobachtet, war aber hinterher nicht weiser als zuvor. Später fragte ich mich jedoch, ob die Tibeter wohl bemerkt hatten, daß im Bodhi-Baum lautes Vogelgezwitscher ausbrach, während es in einem anderen Baum derselben Art, der so nahebei stand, daß seine Krone die des heiligen Baumes berührte, völlig still blieb. Ich versuche damit nichts zu beweisen, ich berichte nur, was ich in Bodhgaya beobachtet habe.

Der Yamdi Khola wird zusehends schmaler, bald wird er ganz zwischen den Bergen verschwinden. In einem Dorf am Nordhang fallen uns mehrmals runde oder ovale Hütten statt der üblichen rechteckigen auf, und Jang-bu, der Sherpaführer, erklärt, es sei ein Dorf der Gurung, eines vor langer Zeit aus Tibet eingewanderten Volkes. Hier in dieser Gegend Nepals leben verschiedene Völker, teils mongolischer, teils arischer Abstammung, die meisten gehören zu den Paharis oder Berg-Hindus. Seit Jahrhunderten sind Hindus aus dem großen Gangesbecken nach Nepal aufgestiegen, während tibetische Einwanderer über die Bergpässe herabkamen. Die buddhistischen Stämme mit tibetischer Sprache, zu denen auch die Sherpa zählen, werden Bhotyas oder Südtibeter genannt. (Bhot oder B'od bedeutet Tibet, Bhutan am Südrand von Tibet heißt »Ende von Bhot«.) Auch unsere Träger stammen aus verschiedenen Völkerschaften, von denen die Stämme der Gurung und Tamang zum Buddhismus neigen, während 25die Chetri und Magar dem Hinduismus anhängen. Aber Hindus und Buddhisten, insbesondere die Gurung, verehren außerdem die animistischen Gottheiten der alten Religionen, die sich in den abgelegenen Winkeln der großen asiatischen Gebirge gehalten haben.

Ein paar langhaarige Tibeter, die flachen Gesichter mit Butter und Ocker eingerieben, kommen barfuß über die silbrigen Steine im Fluß gelaufen. (Ocker ist hier ein traditionelles Schutzmittel gegen Kälte und Insekten. Ehe der Buddhismus mit seinem zivilisierenden Einfluß nach Tibet gelangte, wurde es das »Land der rotgesichtigen Teufel« genannt.) Die Leute sind seit einer Woche von Dhorpatan nach Pokhara unterwegs. Nach der Getreideernte reisen Tibeter, Bhotyas aus Mustang und andere Bergbewohner in den Tälern und Schluchten nach Süden und Osten, bis nach Pokhara und Katmandu, wo sie ihre Wolle und ihr Salz gegen Getreide, Papier, Messer, Tabak und Tee eintauschen. Ein tibetischer Junge hat einen Fisch, eine Schmerle, im seichten Wasser gefangen, den er mir mit strahlenden Mandelaugen zeigt. Die Kinder hier sind zutraulich und fröhlich, sie betteln wohl auch ein wenig, aber nicht so hartnäckig wie die verhärmten Hindu-Kinder in den Städten. Manchmal nehmen sie einen bei der Hand und gehen ein Stück mit; andere schlagen Purzelbäume, spielen Haschen oder Verstecken.

An der Stelle, wo sich das Tal zur Schlucht verengt, steht ein Teehaus inmitten einiger Hütten. Eine Karawane mit vollbepackten schäbigen Mongolenponys kommt mit Glockengeläut den Berg herab und durchwatet spritzend das grünliche Wasser der Furt. Hinter dem Teehaus klettert ein steiler Pfad in den südwestlichen Himmel. Das Wirtschaftssystem dieser Bergvölker, die stets am Rande des Existenzminimums leben, baut von jeher auf den Handelsreisenden auf; in den Jahrzehnten, ja vielleicht Jahrhunderten, in denen dieser Fußpfad als Handelsroute der Bergstämme gedient hat, sind breite Stufen in den Berghang eingetreten worden. Wilde Kastanienbäume überschatten den Weg, wir pflücken einige der stachligen Früchte.

Bei Sonnenuntergang erreicht unsere Karawane ein Bergdorf namens Naudanda. Hier probiere ich meine neue Unterkunft, ein enges Einmann-Bergzelt in bereits mitgenommenem Zustand, 26aus. Phu-Tsering, unser freundlicher, rotbemützter Koch, bringt das Abendessen: Linsen mit Reis. Hinterher sitze ich draußen auf einem Hocker aus Weidenruten, den ich im Teehaus an der Furt gekauft habe, und höre den Zikaden zu. Auch ein Schakal ist zu hören. Der Bergkamm, den wir erklommen haben, verläuft in ostwestlicher Richtung und fällt beiderseits steil ab, zum Yamdi-Tal im Norden und zum Marsa nach Süden. Hier von Naudanda aus ist der Yamdi Khola nur noch ein weißes Band, das zwischen dunklen Koniferenwänden seiner Schlucht entgegenrauscht. Weit im Osten und weit unter uns, bei Pokhara, mündet der Marsa in den Phewa-See, der im Sonnenuntergang über dem Vorgebirge aufblinkt. Westlich von Pokhara gibt es keine Straßen mehr; seit wir diesen letzten Vorposten der modernen Welt hinter uns ließen, haben wir uns in einem Tagesmarsch Jahrhunderte von ihr entfernt.

Ein strahlender Bergmorgen. Nebel und Feuerrauch, gebündeltes Sonnenlicht und dunkle Klüfte, über Wolkenkissen schwebt ein Gipfel des Annapurna. Wir frühstücken im Teehaus neben piepsenden Küken und sind noch vor sieben Uhr wieder unterwegs.

Hinter dem Dorf kriecht ein Kind den Hügel empor, es zieht seine verkrümmten lahmen Beine hinter sich her. Das Gesicht nahe an den Steinen, dem Ziegendung und den schmutzigen Rinnsalen schiebt sich das kleine Mädchen wie eine Grille mit zerquetschten Hinterbeinen vorwärts. Wir bleiben stehen, beschämt über unsere kräftigen Schritte, und das Mädchen schaut mit klaren Augen ohne jeden Groll zu uns auf. Ihr Anblick berührt uns um so mehr, da das Kind hübsch ist. GS erklärt mit unbewegter Miene, daß bengalische Bettler oft ihren Kindern die Knie brechen, um den bedauernswerten Anblick für ihre Geschäfte zu nutzen: seine Art, die Erschütterung, die er empfindet, auszudrücken. Aber das Mädchen bettelt nicht, es ist nur ein Kind, das neugierig zu den großen weißhäutigen Fremden aufschaut. Ich würde dem Mädchen gern etwas schenken – ein neues 27Leben? –, schäme mich aber vor der Würde der Kleinen. So lächle ich denn, so freundlich ich kann, und sage: »Namas-te!«, »Guten Morgen!«. Wie absurd! Aber ihre zarte Stimme ruft uns freundlich nach, während wir weitergehen: »Namas-te!«, dieses alte sanskritische Gruß- und Abschiedswort mit der Bedeutung »Ich grüße dich!«

Diese Mahnung an das Leid dämpft unsere gute Laune. Ich denke an den Leichnam im Gurkha-Land, an den sterbenden Alten vor Pokhara, ich höre wieder den letzten Atemzug meiner Frau. Der Anblick solchen Leids hatte auch Shakyamuni bewogen, Lumbini zu verlassen und sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Daseins zu begeben, dessen Ergründung den Menschen vom Samsara, den Leiden der Sinnenwelt, zu befreien vermag.

»Gräme dich nicht um mich, sondern trauere um jene, die zurückbleiben, gefesselt von Begierden, deren Frucht Leiden heißt … denn welche Zuversicht gäbe uns dieses Leben, wenn der Tod stets gegenwärtig ist? … Auch wenn ich aus Zuneigung zu meiner Familie zurückkehrte, würde uns am Ende doch der Tod scheiden. Die Lebewesen mit ihren Begegnungen und Abschieden gleichen Wolken, die sich sammeln und die der Wind wieder auseinandertreibt, oder den vom Baume gewehten Blättern. Was könnten wir unser eigen nennen in einem Zusammentreffen, das ein bloßer Traum ist …«[7]

Und doch kehrte Shakyamuni nach Hause in den Norden zurück, als er sich dem Tode nahe fühlte. (»Komm, Ananda, laß uns nach Kusinagara gehen.«) Vermutlich hatte er Heimweh wie wir alle.

Der Weg schlängelt sich um kleinere Anhöhen nach Westen und steigt dann steil zum Dorf an der Paßhöhe auf. Ein weißer Geier segelt im durchsonnten Dunst, darunter kommt Hochwald in Sicht, von dünnen Wasserfällen durchzogen. Durch das Dorf begleitet uns ein kleiner Junge mit seiner Trommel, er trägt ein flottes Hütchen, dazu ein kurzes Hemd mit Weste und darunter nichts weiter. Eines Tages werden dieser Junge und seine Freunde in den Wald dort gehen und ihn abholzen, der Regen wird die dünne Bodenschicht vom Steilhang waschen und in die Bäche 28spülen. Dieselbe Erde verstopft dann die Flußläufe in der Ebene, so daß die Monsunflut sich staut und das Land weithin überschwemmt. Mit der rasch anwachsenden Bevölkerungszahl, dem primitiven Stand des Ackerbaus und einer Landschaft, die zum größten Teil aus Fels und Steilhängen besteht, ist Nepal wie kein anderes Land vom Problem der Erosion betroffen. Und das Problem wird um so schlimmer, je mehr Wälder für Heizmaterial und für Anbauflächen gerodet werden. In Ostnepal, vor allem im Katmandu-Tal, ist Feuerholz zum Kochen (vom Heizen ganz zu schweigen) eine Kostbarkeit, die von den Bauern viele Kilometer weit auf dem Rücken herangeschleppt und in den Städten verkauft wird. Die Landbevölkerung wiederum kocht ihre Mahlzeiten auf getrocknetem Haustierdung und enthält dem Boden dadurch wertvollen Dünger vor, der ihn fruchtbar machen und das Wasser binden könnte. Ohne Waldhumus und Düngung verschlechtert sich der Boden immer mehr und zerfällt zu Staub, der von den Monsunfluten davongespült wird.

GS meint, in seiner Einstellung zum Naturschutz und zur Erhaltung der landschaftlichen Strukturen liege Asien um fünfzehn bis zwanzig Jahre hinter Ostafrika zurück, was fatale Folgen haben könnte. Das gesamte Gebiet von Westindien bis zur Türkei und ganz Nordafrika ist erst in geschichtlicher Zeit zur Wüste geworden. Doch nicht einmal ein Land wie Pakistan, das nur noch drei Prozent der ursprünglichen Waldfläche erhalten hat, trifft Vorkehrungen gegen die absehbare Katastrophe, obwohl man die übermäßig große Armee – selbstverständlich finanziert aufgrund militärischer wie industrieller Interessen der Vereinigten Staaten – ebenso gut im trostlosen Landesinneren zur Aufforstung einsetzen könnte.

Kiefern, Rhododendron, Berberitzen. Die terrassierten Berghänge hinab windet sich der felsige Pfad wie Quecksilber im Sonnenlicht, auch die Hütten haben Dächer aus silbrig glänzenden Steinplatten. Schließlich senkt sich der Pfad bis zur Sohle eines Kiefernwaldes, wo ein Weiler am Zusammenfluß des Modir mit einem seiner nördlichen Nebenflüsse liegt. Wie bei jeder Fußreise in Nepal geht es steil bergauf und bergab durch ein Labyrinth von Tälern. Der Abstieg beansprucht Beine und Füße 29besonders, staucht die Knie zusammen und drückt die Zehen in die Stiefelspitzen. Gyaltsen, unser jüngster Sherpa, hatte in Katmandu meine Bergstiefel zum Weiten zu einem Flickschuster gebracht. Die Stiefel kamen ungeweitet zurück, dafür waren sie an den Stellen, die ich Gyaltsen angedeutet hatte, mit hübschen runden Flecken aus hellem Leder besetzt. Die Flicken ließ ich dann zwar in Pokhara entfernen, aber auch hier hatte der Schuster keine Leisten zum Ausweiten, so daß die Stiefel nun eng sind wie zuvor, wegen der Nadeleinstiche aber nicht mehr wasserdicht.

Heute sind wir zehn Stunden marschiert, die ersten Blasen kündigen sich an. Gyaltsen, der meinen großen Rucksack trägt, ist irgendwo weit hinten, und da ich keine Segeltuchschuhe in dem kleinen Rucksack bei mir habe, ziehe ich die Stiefel aus und laufe barfuß weiter. Meine Füße sind noch vom Sommer her abgehärtet, und der Weg ist jetzt vom Regen aufgeweicht, denn wir sind wieder einmal in einer Niederung. Auf der Hut vor Steinen und Ästen habe ich den Blick auf den Boden gerichtet, und so entdecke ich einen kakaofarbenen Waldfrosch, die zarten, lavendelblauen Flügelblüten des Orchideenbaumes (Bauhinia), den noch warmen Fladen eines Büffels, der so aussieht, als habe ihn der Büffel in tiefer Gemütsruhe, vielleicht sogar Kontemplation abgesetzt.

Doch seit unserer Begegnung mit dem kriechenden kleinen Mädchen mißtraue ich dem Paradies. Am Ufer des Modir stoße ich meinen Fuß an eine scharfe Steinkante und im Dorf Gijan, wo wir unser Nachtquartier aufschlagen, müssen wir uns die Blutegel von der Haut lesen. Beim Abendessen glaubt GS Nässe in seinen Segeltuchschuhen zu spüren und sieht nach, sie sind voller Blut.

Es tröstet mich zu sehen, daß GS offenbar auch ein Sterblicher, den Gebrechen des gewöhnlichen Pilgers ausgesetzt ist. Ich bin schon ein begeisterter Wanderer, aber GS übertrifft mich bei weitem; müßte er sich nicht dem langsamen Trott der Träger anpassen, so würde ich mir an seiner Seite die Seele aus dem Leib rennen. GS hält seine kräftigen Beine für so wichtig für seine Arbeit in den Gebirgen der Welt, daß er weder Ski fährt noch eine der härteren Sportarten betreibt aus Furcht, die Beine könnten 30dabei Schaden leiden. Jetzt ziehe ich ihn wegen seiner blutigen Schuhe auf und zitiere den Brief eines Kurators am American Museum of Natural History in New York City (den dieser mir samt einigen Mausefallen, die ich GS aus Amerika mitbringen sollte, geschickt hatte): »Ich bin gespannt darauf zu hören, was Sie und George auf Ihrer Reise sehen, hören und erleben werden. Aber ich sollte Sie warnen, ein Freund, der sich von George zu einer Wandertour in Asien überreden ließ, kam zurück – oder besser gesagt, er kehrte um – mit blutgefüllten Stiefeln …«

»Der Junge hatte keine Kondition«, erwidert GS lakonisch.

Gestern haben wir einen langen Marsch von elf Stunden, bergauf und bergab, hinter uns gebracht, und heute ist der hagere kleine Träger, der auf dem Feigenblatt blies, verschwunden. Jang-bu, der Anführer der Sherpa, wirbt statt seiner in Gijan einen alten Magar namens Bimbahadur an, einen krummbeinigen Gurkha-Veteranen in viel zu weiten Shorts, der barfuß geht. (Jeder Nepalese, ob Hindu oder Buddhist, wird nach seinem Eintritt in die Armee »Gurkha« genannt. Die legendäre Geschichte der Gurkhas beginnt um 1769, als die Heere des Gurkha-Königs aus den zentral gelegenen Tälern in die benachbarten Stammeskönigtümer vordrangen und sie unterwarfen. Die Gurkhas gründeten einen Hindu-Staat, das heutige Nepal. Dann fielen sie nach Tibet ein, wurden aber von den Chinesen zurückgeworfen, die Tibet schon damals als zu China gehörig empfanden. Während des indischen Aufstandes in der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden Gurkha-Truppen den britischen Rajas zu Hilfe geschickt, ihr Kukri, das rasiermesserscharfe Gurkha-Messer schwingend. Von da an unterhielten sowohl die Inder als auch die Briten eigene Gurkha-Regimenter.)

Auch unser Sherpaträger Tukten ist ein solcher Gurkhaveteran; er und Bimbahadur finden bald zueinander, da Tukten – vielleicht weil er sich als Träger verdingt hat oder aus anderen, uns noch nicht bekannten Gründen – von den jüngeren Sherpa auf Distanz gehalten wird. Tuktens Gesicht verrät sein Alter 31nicht, er könnte ebensogut fünfunddreißig wie dreiundfünfzig Jahre alt sein, während Jang-bu, Phu-Tsering, der Koch, und die beiden Gehilfen Gyaltsen und Dawa alle Anfang Zwanzig sind, Gyaltsen in seinen Kniehosen und hohen Turnschuhen sieht aus wie ein Schuljunge, und tatsächlich trägt er zerfledderte Schulbücher in seinem Gepäck mit sich.

Westlich von Gijan führt der Weg entlang einem Bergrücken zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man in vier tiefe Täler hinunterblickt. Wieder unten in einem Dorf, in dem Modir und Jare zusammenfließen, sitzt eine alte Frau hinter einem geschnitzten Fensterrahmen. Über den Modir spannt sich eine Holzbrücke mit Kettengeländer, die Brücke schwankt und ächzt über den grauen Fluten, die von den Gletschern des Annapurna herabfließen.

Durch Reisfelder folgt der Pfad den schmalen Deichen, die von menschlichen Füßen festgestampft und glattpoliert sind. Über den Bergen hängt Nebeldunst, die Hitze hier unten ist drückend. Der grüne Reis, die roten Hütten und roten Kleider der Frauen machen die Dunkelheit dieser Täler deutlich. Hin und wieder bricht ein krähender Hahn die Stille, eine Frau schimpft ihren Büffel aus, und einmal hallt das irre Lachen eines Wahnsinnigen zwischen den Bergen.

Sonnenstrahlen treffen auf Libellenflügel über einer Wiese, auf der schon Schatten liegt, eine Taube gurrt in ihrem Bergversteck. Der Machhapuchare kommt in Sicht, mit einem dichten Kranz von Federwolken um seine Spitze. (Im Gegensatz zu den anderen Gipfeln des Annapurna-Massivs ist der Machhapuchare unbestiegen, 1957 kehrte eine Bergsteigergruppe 15 Meter unterhalb der höchsten Stelle um, nicht weil er unbezwingbar wäre, sondern weil die Gurung ihn als heiligen Berg verehren und die nepalesische Regierung klugerweise das Betreten des Gipfels verboten hat.) Nicht lange danach liegt das ganze Annapurna-Massiv hoch und deutlich vor uns, der Blickwinkel verschiebt sich während des Tages langsam, während die Karawane nach Westen vorrückt. Der Westgipfel, Annapurna I, wurde 1950 als erster Achttausender von Menschen bezwungen.

Ohne Eile und ohne eigentliches Ziel komme ich mir auf dieser Expedition manchmal recht überflüssig vor – Gnaskor oder 32»von Ort zu Ort herumwandern«, so nennen die Tibeter die Pilgerschaft zu heiligen Stätten. GS bleibt zurück, um die Träger anzutreiben, die keine Gelegenheit zum Rasten auslassen; die Sherpa tun so, als wollten sie ihm helfen, obwohl sie wissen, daß die Träger nach Möglichkeit niemals länger als sieben Stunden gehen. Da sie keine Zelte haben, wissen sie zudem schon morgens beim Aufbruch, in welcher Hütte oder Höhle sie die folgende Nacht verbringen wollen. Auch GS ist sich dessen bewußt, aber die Jahreszeit ist gegen ihn, und er wird nicht eher Ruhe geben, ehe er im Land der Blauschafe und des Schneeleoparden angelangt ist. »Wenn ich erst einmal die ersten Beobachtungsergebnisse sammele«, hatte er zu mir in Katmandu gesagt, »kümmert mich alles andere nicht mehr; dann habe ich das Gefühl, meine Existenz zu rechtfertigen.« (Diese Zielstrebigkeit trägt viel zu seinem Ansehen bei; einmal hörte ich, wie ein Kollege ihn den »tüchtigsten Biologen, der heutzutage Feldforschung betreibt« nannte.) Auch die vielen Dörfer entsprechen nicht seinem Geschmack, für GS sind wir der Zivilisation noch viel zu nahe. »Je weniger Leute, desto besser«, bemerkt er öfter. Ursprünglich sollte unsere kleine Expedition bis Dhorpatan fliegen, eine Ansiedlung geflüchteter Tibeter westlich von hier, wo uns genügend Träger zur Verfügung gestanden hätten. Aber bis zur zweiten Oktoberwoche war keine freie Maschine zu bekommen, auch war das Wetter so unsicher, daß es uns besser schien, den Weg nach Dhorpatan zu Fuß zurückzulegen. Einmal knurrt GS, während er mich einholt: »Wir könnten in vier Tagen statt in acht oder neun in Dhorpatan sein, wenn wir nicht dauernd auf die verdammten Träger warten müßten.«

Er seufzt, denn er weiß wohl, daß nichts die Träger zu einem rascheren Tempo veranlassen könnte. »Wenn wir wenigstens schon dort oben in 2500 Meter Höhe wären, ich mag die klare Bergluft.« Ich sage nichts. Die Gangart der Träger ist mir gerade recht, um so mehr, als meine Stiefel sich immer härter und kleiner anfühlen. Auch ich mag klare Luft, aber für den Augenblick bin ich ganz zufrieden; bald genug werden wir in Eis und Kälte sein.

Ein Eichhörnchen mit glänzendem, nußfarbenen Fell beobachtet uns von seinem Hochsitz in einem Baumwollbaum (Bombax) voll großer roter Blüten. Dieser Verwandte des afrikanischen 33Baobab-Baumes ist oft der einzige wildwachsende Baum, den die Einheimischen stehen lassen, und er trägt zum Wildpark-Charakter dieser sanften südlichen Landschaft bei. Der schrille Laut einer einzelnen Zikade durchschneidet die Luft wie der grelle Ton eines Messers am Schleifstein, und doch auch fein, wie ein Glockenton, der die Spinnennetze in der Sonne vibrieren läßt. Wie gebannt lausche ich dem überirdischen Ton, der von überall gleichzeitig auf mich eindringt, als Tukten lächelnd an mir vorübergeht. Sein rätselhaftes Lächeln erinnert mich an Kasyapa, einen Jünger Buddhas. Als Shakyamuni nach einem Nachfolger unter seinen Jüngern suchte, hielt er eine einzelne Lotusblüte empor und schwieg. Kasyapa, der in dieser Geste das einheitliche Wesen allen Seins wahrnahm, lächelte.

In Kusma, einem großen Hindudorf am Kali Gandaki, sind wir auf etwa 1000 Meter Höhe an einen der tiefsten Punkte unserer Reise gelangt. Phu-Tsering kauft frische Gurken und Guava-Früchte als Vorrat ein. Kurz vor Mittag sind wir wieder unterwegs und ziehen am Ostufer nordwärts. Im ersten Dorf am Fluß steht ein kleiner Holztempel mit zwei steinernen Kühen, die mit roten Hibiskusblüten geschmückt sind, von der Tempelwand lächelt ein Steinkopf unergründlich auf uns herab. Über dem Dorf liegt das eintönige Quietschen einer alten Reismühle, Babys schaukeln in Weidenkörben unter den Fenstern. In der heiteren und zwanglosen Häuslichkeit dieser sonnigen Dörfer sind Sau und Ferkel, Kuh und Kalb, Mutter und Kind, Geiß und Kitz, Henne und Küken im gemeinsamen Pulsschlag vereint. Im Teehaus essen wir Papayas, hinterher baden wir in den tiefen Tümpeln eines Bergbaches, der sich schäumend über die hellen Felsen stürzt. Eine Weile stehe ich unter einem sonnendurchwärmten kleinen Wasserfall, während meine gewaschenen Kleider auf den Steinen in der Sonne trocknen.

Den übrigen Nachmittag folgt unser Trupp dem Lauf des Kali Gandaki, der sich von Tibet und Mustang herunter in die Ganges-Ebene ergießt. Da er sich zwischen den aufragenden, über 8000 Meter[8] hohen Massiven des Annapurna und Dhaulagiri hindurchzwängt, bildet das Tal des Kali Gandaki die tiefste Schlucht der Welt. Kali bedeutet »schwarzes Weib« oder »dunkle Frau«, 34und in der Tat herrscht zwischen den steilen Wänden, den grauen Fluten und dem schwarzen Felsgeröll eine unheimliche Finsternis. Die grausame Schwarze Kali, die alle Dinge verschlingende weibliche Verkörperung von Tod und Zeit, ist die Gefährtin Shivas, des Hindu-Gottes des Himalaja, Schöpfergott und Zerstörer zugleich; ihr schwarzes Antlitz über einem Halsband aus Menschenschädeln ist das Symbol dieses düsteren Flusses, der von versteckten Berggipfeln aus unermeßlichen Wolken des Nichtwissens herabgurgelt und die Reisenden mit Angst erfüllt, seit ihn der erste Mensch zu überqueren versuchte und von seinen Fluten mitgerissen wurde.

Über dem dumpfen Rauschen des Wassers erhebt sich klar der schrille Gesang einer entfernten Zikade. Windenblüten, ein einsamer Löwenzahn, Senna, Orchideen. Überraschend ist der Anblick eines purpurfarbenen Landkrebses, er erscheint mir wie ein Relikt aus jenen fernen Tagen, als der indische Subkontinent bei der Drift auf der Erdkruste im Norden mit der asiatischen Landmasse zusammenstieß und diese einst unter dem Meeresspiegel liegenden Felsmassen Zentimeter für Zentimeter in die Höhe trieben, bis sie über acht Kilometer hoch in den Himmel ragten. Die Schlucht des Kali Gandaki ist bekannt als eine Fundstelle der heiligen schwarzen Steine, Saligrams genannt, die spiralenförmige Fossilien einstiger Meeresschnecken enthalten. Die Auffaltung des Himalaja-Gebirges begann vor mehr als fünfzig Millionen Jahren im Eozän und dauert immer noch an. Während eines Erdbebens im Jahre 1959 stürzten ganze Berghänge in die Flüsse hinab und änderten den Lauf des großen Brahmaputra, der von Tibet her Nordostindien durchquert und sich mit dem Ganges kurz vor dem Delta am Bengalischen Golf vereint. Alle großen Flüsse Südasiens entspringen dem höchsten Land der Erde: der Indus, der seinen Lauf östlich vom Ganges beginnt, aber dann zum Arabischen Meer strömt, der Brahmaputra, der Mekong, der Yangtsekiang und sogar der gewaltige Gelbe Fluß, der sich durch ganz China hindurch ins Chinesische Meer wälzt. Da alle diese Flüsse aus dem Tibetischen Hochland kommen, sind sie viel älter als das Gebirge, und so hat der Kali Gandaki seine tiefe Schlucht in das aufsteigende Gebirgsmassiv geschnitten.

Bei Paniavas, wo ein Kuhkopf aus Messing den Dorfbrunnen 35schmückt, führt eine Brücke über den brausenden Fluß. In einem plötzlich einsetzenden Regenguß schlagen wir unser Lager am anderen Ufer auf. In der Dämmerung gehe ich unter den tropfenden Bäumen spazieren. Pahari-Kinder rufen mir von einem Hügel mit ihren Vogelstimmen Sätze aus dem englischen Schulbuch zu und lachen über meine Antworten:

Good-a morning!

What it is you-a name?

What time it is by you-a watch?

Where are you-a going?

Der Monsunregen dauerte die ganze Nacht an, morgens war es kühl und bewölkt. Flußaufwärts werden die Ansiedlungen am Gandaki seltener, seltener auch die Steinhütten, die dem Reisenden Unterkunft gewähren und mit dem Nordwind kommt das unbehagliche Gefühl in mir auf, daß wir in dieser herbstlichen Jahreszeit völlig dem Wind und dem Wetter ausgeliefert sind. Ein Fluß-Uferläufer wippt und huscht den Wasserlauf herab, von einem schwarzen Felsblock zum anderen, unterwegs zu den Bänken mit warmem Uferschlamm im Süden. Er ist ein eurasischer Verwandter unseres bunten Uferläufers; ich bin dem munteren Vogel vielerorts von Galway bis Neuguinea begegnet, das Wiedersehen heitert meine Stimmung ein wenig auf.

Unterhalb der Wolken zeigen sich die tiefer liegenden Hänge des gewaltigen, über 8100 Meter hohen Dhaulagiri, weiß vom Schneefall der vergangenen Nacht. Die Schneegrenze liegt weit unterhalb der Höhe der Pässe, die wir auf unserem Weg nach Dolpo übersteigen müssen. Der Weg, dem wir bisher gefolgt sind, geht über Jamoson und Mustang nordwärts. Ursprünglich wollten wir ihm bis Jamoson folgen und dann westwärts über Tscharka nach Dolpo hineinwandern. Aber es ist sehr schwierig, über Jamoson hinaus eine Reisegenehmigung zu bekommen, da die nepalesische Regierung bedacht ist, keinerlei Aufmerksamkeit auf die wilde Gegend an der Nordwestgrenze zu richten. Dolpo und Mustang waren vor den Gurkha-Kriegen am Ende 36des achtzehnten Jahrhunderts tibetische Königtümer, eine historische Tatsache, die den Chinesen Anlaß geben könnte, sich auch diese Gegend anzueignen. Außerdem dienen beide Regionen als Schlupfwinkel der sogenannten Khampas, wilder tibetischer Nomaden, die sich noch immer mit allen Kräften gegen die chinesische Okkupation wehren und sich nach ihren Überfällen in das unwegsame Gelände von Dolpo und Mustang zurückziehen. Schon zu Zeiten Marco Polos waren die Khampas berüchtigte Räuber, und nach allem, was man hört, haben sie diese Tradition bewahrt.[9] Auf unserer jetzigen Route, auf der wir uns Dolpo von Süden nähern, laufen wir weniger Gefahr, den Khampas in die Hände zu fallen und damit die Aufmerksamkeit auf Zustände zu lenken, die Nepal mit Rücksicht auf seinen übermächtigen Nachbarn möglichst ignoriert.

Eine Brücke führt hinüber zu dem Handelsflecken Beni, von wo aus ein anderer Handelsweg südlich am Dhaulagiri vorbei nach Westen führt. Sechs Tage lang wollen wir in dieser Richtung marschieren und dann um die westlichen Ausläufer des Dhaulagiri herum eine andere Route nach Norden einschlagen. Die Polizei in Beni Bazar ist mißtrauisch und aggressiv, unsere Einreisegenehmigung nach Dolpo ist offenbar so ungewöhnlich, daß man uns mit übertriebener Sorgfalt abfertigt. Schließlich aber erhalten wir unsere Papiere zurück und können unseren Weg fortsetzen, was wir so rasch wie möglich tun.

Der Pfad folgt nun dem Nordufer eines Nebenflusses des Magyandi. Die Talhänge sind hier viel zu steil für den Ackerbau, und in den armseligen Dörfern gibt es nicht einmal ein Teehaus. Es ist Oktober geworden, die Orchideen verblühen allmählich. Geisterhafte Wasserfälle jenseits des Flusses scheinen unmittelbar den Wolken zu entspringen, manchmal fallen sechs oder sieben gleichzeitig herab. Ein steinernes Mühlhaus überspannt eine Schlucht, durch die sich ein Sturzbach in den Fluß ergießt, aber nirgends ist eine Brücke hinüber, kein Zeichen von Leben, und falls ein Einsiedler darin haust, teilt er die Einsamkeit mit den Affen, die wie Wächter vor der stillen Wohnstätte hocken.

Ein Tibeter in Begleitung zweier Frauen überholt uns und lädt uns nach einem prüfenden Blick ein, mit ihm nach Dhorpatan zu gehen. GS und ich würden sein Angebot nur zu gern annehmen 37und in schnellerem Tempo weiterreisen, aber wir deuten nur resignierend zurück, wo unsere Träger wie üblich eine Wegstunde hinter uns zurückgeblieben sind.

Im strömenden Regen schlagen wir unser Lager am Flußufer bei Tatopani auf.

Irgendwann einmal hat ein Wanderer Weihnachtssterne und Oleander nach Tatopani gebracht. Ein Teehaus gibt es hier auch. Gegenüber dem Teehaus wächst auf einem Strohdach ein gelbblühender Kürbis, auf der lehmigen Fensterbank darunter liegen eine Flöte, ein Holzkamm und hellroter Pfeffer wie ein Stilleben komponiert. Kinder tollen unter dem Fenster, ein kleines Mädchen wechselt mit selbstverständlicher Gelassenheit sämtliche Kleidungsstücke. Mitten auf der schlammigen Straße hocken drei Buben Knie an Knie unter einem schwarzen Regenschirm und spielen Karten.

Später als sonst, bei leichtem Regen, brechen wir auf. Der Magyandi schwillt an, über den dahinschießenden Fluten des grauen Flusses ziehen Schwalben gegen Süden. Regenschauer kommen und gehen. Nachmittags erreichen wir Darbang, das größte Dorf in dieser Gegend. Die aus roten und weißen Lehmziegeln gebauten Häuser sind mit Schiefer gedeckt und haben geschnitzte Holzfenster.

Auf der Veranda des Schulhauses zünden Jang-bu und Phu-Tsering ein Feuer zum Trocknen der Schlafsäcke an, die von Dawa und Gyaltsen immer wieder gewendet werden. Wie immer besorgen die Sherpa ihre Arbeit heiter und sorgfältig, auch Tukten greift mit zu, obwohl so etwas nicht zu den Aufgaben des Trägers gehört und er nicht dafür bezahlt wird. Die Sherpa sind immer aufmerksam und hilfsbereit, aber sie sind nie aufdringlich und schon gar nicht unterwürfig; wenn man schon für eine Dienstleistung bezahlt wird, warum sie dann nicht so gut wie möglich verrichten? »Yes Sir, ich wasche den Schlamm sofort ab!« – »Das dort kann ich noch tragen, Sir.« GS bemerkt dazu: »Wenn irgend etwas passiert, kümmern sich die Sherpa zuerst um 38ihre Dienstherren.« Ihre Würde leidet dadurch keineswegs Abbruch, denn zu dienen ist für sie Selbstzweck; sie setzen sich für die Aufgabe ein und nicht für den Auftraggeber. Als Buddhisten wissen sie, daß es auf das Tun mehr ankommt als auf den Erfolg oder die Belohnung, daß auf diese selbstlose Weise zu dienen bedeutet, frei zu sein. Ihr Glauben an das Karma – das Prinzip von Ursache und Wirkung, das Buddhismus und Hinduismus gemeinsam ist (sich aber auch im Christentum findet, wie in dem Beispiel: »Wie du säst, so sollst du ernten« gezeigt wird) – verleiht ihnen Toleranz und Vorurteilslosigkeit, denn sie wissen, daß böse Taten auch ohne Vergeltung seitens des Opfers ihre Strafe erlangen. Der Großmut und die Offenheit der Sherpa, gewissermaßen eine Art fröhlicher Wehrlosigkeit, ist auch bei Naturvölkern keineswegs die Regel; ein ähnliches Verhalten habe ich sonst nur bei den Eskimos angetroffen. Und da einer Theorie zufolge die Urahnen der Tibeter und der amerikanischen Eingeborenen nomadisierende Mongolenstämme aus denselben Stammgebieten Nordasiens sein sollen, frage ich mich, ob ihre ähnliche Lebensauffassung nicht auch ein gemeinsames Erbteil aus ferner Vergangenheit ist.

Diese einfachen, ungeschulten Leute verfügen über die weise Gelassenheit der Mönche, ihr Wohlbefinden läßt sich nicht von ihrer Religion trennen. Und natürlich sind sie alle werdende Buddhas – so wie wir alle –, das lehren die Schriften des Mahayana-Buddhismus, die mehrere Jahrhunderte nach Shakyamunis Tod zusammengestellt wurden. Das Mahayana lehrt die gegenseitige Abhängigkeit aller Lebewesen und verheißt allen Menschen Erlösung, nicht nur denjenigen, die sich einer mönchischen Disziplin unterwerfen. Das Mahayana verlangt deshalb auch nicht den Verzicht auf ein gewöhnliches Alltagsleben (obwohl es voraussetzt, daß der Verzicht irgendwann ganz von selbst geleistet wird) und ist deshalb in jeglicher Hinsicht großzügiger als der Hinayana-Buddhismus von Ceylon und Südostasien, der sich eng an den frühen Buddhismus Shakyamunis anlehnt. Ähnlich den Überlieferungen des Juden- und Christentums, die sich im selben Zeitraum entwickelten, sagt das Mahayana, daß die geistige Entwicklung der Menschen beschränkt bleibt, die Gott nur zu ihrem eigenen Seelenheil suchen: »Hast du dein Sein auf 39das unendliche Leid der Menschheit eingestellt, o Erleuchtungsuchender?«[10] Daraus entwickelte sich das Ideal des Bodhisattva (Erleuchtungs-Wesen) als eines Menschen, der seinen Eingang in den ewigen Frieden des Nirwana aufschiebt und im Zustand des Samsara (Kreislauf der Wiedergeburten) verharrt, um andere Wesen zur Erleuchtung zu führen. Das Mahayana erfüllt dadurch die Sehnsucht des Menschen nach einem persönlichen Gott und Erlöser, der im frühen Buddhismus und im Hinayana fehlt. Das Mahayana ist auch die Grundlage des tantrischen Buddhismus im Himalaja, in Tibet und in Mittelasien, ebenso jener unorthodoxen Sekte, die sich in China entwickelte und über Korea und Japan ostwärts ausbreitete, und die nun auch in den Vereinigten Staaten Eingang gefunden hat.

Als Begründer des Chan-Buddhismus (in Japan Zen-Buddhismus) wird Bodhidharma verehrt, ein großer Lehrer in der Überlieferungslinie, die auf Shakyamuni zurückgeht, der 527 n. Chr. die Lehre aus Indien nach China brachte. Wohl auch unter dem Einfluß der Einfachheit der chinesischen Philosophie vom Tao (dem »Weg«) ermahnte der grimmig dreinschauende »blauäugige Mönch« oder »wandanstarrende Mönch« seine Anhänger, vom Sektengezänk, dem ausgeklügelten Schrifttum, dem wuchernden Bilderkult und vom priesterlichen Pomp der etablierten Religionen abzulassen und sich der tiefen Meditation zu widmen, die seinerzeit der Beginn des Buddha-Weges gewesen war. Von einer Überlieferungslinie großer Zen-Meister ausgehend, deren erster Patriarch in China Bodhidharma war, durchdrang die karge Klarheit des Zen-Buddhismus die gesamte Kunst und Kultur Ostasiens. Nach der Lehre des Zen ist das Haften selbst an den »goldenen Worten« des Buddha ein Hindernis für die Erlangung der höchsten Stufe der Erkenntnis; deshalb der Zen-Ausruf: »Töte den Buddha!« Das Universum selbst ist das Lehrbuch des Zen-Buddhismus, für den Religion nichts anderes ist als die Wahrnehmung des Unendlichen in jedem Augenblick.

Wie wunderbar, wie geheimnisvoll!

Ich sammele Feuerholz und hole Wasser.[11]

40

Vom Flußufer oberhalb von Darbang ertönt bedrohliches Donnern. Gesteinsbrocken prasseln herab, drei nasse Hunde, die sich im Schulhof herumtreiben, spitzen die Ohren. Ganze Felsen geraten ins Zittern und rutschen in den Fluß, der nach zwei heftigen Regentagen seinen Weg schäumend und rauschend durch die Schlucht bricht.

Der tagelange Regen geht uns auf die Nerven, auf meine besonders, denn er tropft in mein enges, zerschundenes Zelt. In einem kalten, durchweichten Schlafsack zusammengekrümmt, liege ich mitten in den Pfützen und beneide den Besitzer des blitzblauen Zeltes nebenan. Möglicherweise trugen diese dummen Gefühle dazu bei, unsere erste Auseinandersetzung am nächsten Morgen auszulösen, als GS leere Konservendosen und Papier in den Schulhof warf. Er rechtfertigte sich, die Leute hier seien scharf auf jede Art Behälter. Das stimmt, aber warum stellte er die Büchsen dann nicht auf die Mauer, anstatt sie in den Schmutz zu werfen, aus dem die Leute sie herausklauben müssen?

Auch unter der Oberfläche der stets beherrschten Art von GS blitzt bisweilen Zorn auf, so scheint mir, wenn er auch so wenig von sich spricht, daß man nur schwer in ihn hineinsehen kann. Im Grunde ist er ein Eigenbrötler; eine gewisse scheue Wärme kommt vor allem dann zum Vorschein, wenn er von Krähen und Schweinen redet. Voriges Jahr bat er mich in New York: »Vielleicht könntest du mir beibringen, wie man über Menschen schreibt, ich weiß nämlich nicht, wie ich das anstellen soll.« Derart offenherzige, seine Einsamkeit widerspiegelnde Bemerkungen versöhnen mich mit seinem düsteren Gemüt und seinem bei manchen Gelegenheiten mangelnden Augenmaß, einem Ausdruck seiner Arbeitswut. »Wenn Kay meine Notizen abtippt«, erzählt er, »und die Schreibmaschine ist plötzlich still, gehe ich manchmal zu ihr und frage, was los ist; dann wird sie ganz böse auf mich.« Er sagt oft: »Kay wird böse auf mich«, als müßte er sich ständig daran erinnern, daß seine Frau offenbar allen Grund dazu hat.

In der Serengeti war GS allseits beliebt und geachtet, er besitzt 41eine Menge etwas altmodischer Tugenden. Seine Mischung aus Vernunft, Strenge und Zuverlässigkeit ist auf einer Expedition wie der unseren nicht hoch genug einzuschätzen; wie vielen sogenannten Freunden kann man heute sein Leben bedingungslos anvertrauen?

Sobald der Regen ein wenig nachläßt, machen wir uns auf den Weg. Ein Mann kommt uns von Westen entgegen und warnt Phu-Tsering vor den Gefahren des Pfades. Phu-Tsering, der sonst nicht so leicht etwas ernst nimmt, murmelt: »Zwei Tage Regen – sehr schlecht« und macht eine gleitende Gebärde mit seiner braunen Hand. An mehreren Stellen ist der Saumpfad in den Fluß abgerutscht, ein paarmal liegt er unter Geröll verschüttet. Beim Überschreiten dieser Stellen schauen die Träger ängstlich durch die dräuenden Nebelschwaden zu den überhängenden Felswänden empor.

Der junge Tamang-Träger Pirim, der ein wenig Englisch radebrecht, sagt im Vorbeigehen zu mir: »Heute, morgen, Weg nix gut.« Und um mich von seiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, schwenkt er die schwere Traglast auf seinem Rücken hin und her und schielt unter seinem Stirnriemen zu mir empor; dann humpelt er weiter den steilen Pfad durch den Canyon hinauf. Nach GS gehen derartige Warnungen oft der Weigerung weiterzumarschieren oder der Forderung eines höheren Lohnes voraus. Aber später sieht er selbst die Gefährlichkeit der Lage ein und weist die Träger an, dichter beisammen zu bleiben: »Wenn uns einer dieser Burschen abrutscht, würden wir es erst abends bemerken.« Ein Stück weiter müssen wir uns einen Weg durchs Gebüsch bahnen, da ein ganzer Berghang in die Tiefe niedergegangen ist.

Hinter der Brücke über den Danga-Fluß müssen wir noch einen steilen, schlüpfrigen Aufstieg bewältigen, dann haben wir den schlimmsten Teil hinter uns. Ein nebelspeiender Tannenwald gleitet vorbei, auf dem Berghang gegenüber sehen wir durch aufreißende Wolken Wasserbänder, die auf ihrem Weg hinab in den Fluß ihre Farbe von Weiß zu Braun wechseln, indem sie immer mehr Erdreich mitreißen. An einer Wegkehre steht ein gespenstischer Schrein, bei dem die Hörner vieler geschlachteter Ziegen zu einer Art Altar aufgestapelt sind; die Äste der umstehenden 42Bäume sind mit roten Bändern geschmückt. Zu dieser Zeit opfert man hierzulande der Göttin Durga, einer dämonischen Gottheit aus archaischen Zeiten, die in den Jahrhunderten nach der Zeitwende in der Gestalt der Schwarzen Kali, dem weiblichen Aspekt des Gottes Shiva, wiedererstand und alles vom menschlichen Geist erdenkbare Grauen verkörpert.

Nur Vogelrufe und das Rauschen des Wassers brechen die Stille. Selbst im Regendämmer hat die Landschaft etwas Psychedelisches mit ihren Schluchten und Wasserfällen, den dunklen Kiefern und vorbeiziehenden Wolkenschwaden. In den Dörfern feuerrote, mit sonderbaren Blumen und bizarren Figuren bemalte Häuser, Reisfelder, in denen sich die Wolken spiegeln, auf den Terrassen der steilen Berghänge, und im windzerzausten Bambus ein Schwarm rotgestreifter Blutfasanen.

Wir stapfen weiter durch Schlamm, Finsternis und Kälte. In einem Bergdorf namens Sibang läßt man bei einer Zeremonie zu Ehren der Göttin Durga unter Trommelklängen einen Büffel ausbluten; das frische Blut wird sofort getrunken, die Kinder stehen wartend im Kreis herum. Wie üblich regnet es. Die Kinder haben dicke Bäuche, das typische Zeichen von Unterernährung. Sie sehen zwar nicht unzufriedener aus als die Kinder in den Tälern, aber sie sind stiller und singen uns keine Lieder entgegen. Unter den kleinen Bluttrinkern sehe ich eines der hübschesten Kindergesichter, die mir je begegnet sind.

Gegen Morgen wird der Regen heftiger. Die Wege sind unpassierbar geworden, so daß wir den Tag in diesem alten Kuhstall verbringen müssen. Der gute Dawa in seinen orangefarbenen Kniestrümpfen – ein großer kräftiger Bursche, wenn auch so schüchtern, daß er den Sahibs nicht in die Augen sehen kann – hat den Mist an eine Wand gekehrt und die tiefsten Pfützen auf dem Lehmboden mit Schrittsteinen überbrückt. Wir leben auf der Insel einer Zeltplane, die zwischen den Rinnsalen ausgelegt ist, und verbringen den größten Teil des dunklen Tages gegen die Wand gelehnt in unseren Schlafsäcken.

43

Seit einiger Zeit leben wir fast ausschließlich von Reis und Tschapatis (ungesäuerten Brotfladen), ergänzt durch Dhal (kleine Linsen), zerstoßenen Mais und Kartoffeln. In den Dörfern weiter unten am Fluß konnte man hin und wieder ein paar Guajaven, Papayas, Gurken oder Pisangfrüchte kaufen, hier oben, wo der Herbst schon weiter vorgerückt ist, sind keine mehr zu haben. Gestern kaufte Phu-Tsering ein paar silbrige Fische, die mit Weidenreusen in den Stromschnellen gefangen werden, sowie Fleisch vom Opferbüffel, mit dem auch wir Durga Puja feiern. Auch ein wenig Arrak oder Raki – beides weißlicher, aus Reis, Mais oder Hirse gebrannter Schnaps – findet sich. Ein alter einäugiger Träger tanzt zu den Klängen der Mundharmonika von Jang-bu, an dessen Fingern Ringe blitzen. Der Sherpaführer ist noch recht jungenhaft, er ist höchstens vierundzwanzig, fordert aber durch seine Intelligenz und seine Persönlichkeit den Respekt der anderen.

Uns beiden ist weniger nach Feiern zumute. GS hängt seinen eigenen Gedanken nach, ich denke an meine Kinder. Rue, Sara und Luke sind im Internat, nur Alex, der Jüngste, ist zu Hause. Als meine Reisepläne im vorigen Sommer Gestalt annahmen, lud GS ihn ein, nach Lahore mitzukommen, wo Kay Schaller ihn betreuen wollte und er mit den beiden Schallerbuben die amerikanische Schule hätte besuchen können. Da Alex erst acht ist, hielt ich es jedoch für besser, ihn zu Hause bei einer befreundeten Familie unterzubringen. Bis jetzt schien alles in Ordnung zu sein. Kurz vor unserem Aufbruch aus Katmandu erhielt ich den folgenden Brief von ihm:

Lieber Dad,

Wie geht es dir. Mir geht es gut. Ich war traurig und habe sogar geweint, weil ich dir so lange nicht geschrieben habe. Jetzt ist es besser, seit ich dir schreibe. Die Katze und der Hund sind schon groß und ich werde traurig sein, wenn sie sterben müssen. In der Schule geht es auch gut. Ich hoffe, du bist zu Thanksgiving wieder da. Habe ich das richtig geschrieben?

Ja ☐ Nein ☐.

Sind deine Bergstiefel noch gut. Ich wünsche dir alles Gute. In Liebe Alex

44

Bitte hebe meine Briefe auf und bring sie nach Hause zurück, damit ich weiß, ob du alle bekommen hast. Viele Millionen Küßchen

in Liebe

deine Sonne Alex

Ich dachte an den Tag zurück, an dem ich von ihm Abschied genommen hatte. Es war gerade einen Monat her, an einem hellen Septembermorgen, Schmetterlinge gaukelten im Ostwind über den späten Rosen. Alex fragte, wie lange ich fortbleiben würde, und brach in Tränen aus, als er es erfuhr: »Das ist zu lang, viel zu lang!« Als ich ihn zur Schule fuhr, fürchtete er, man könne ihm ansehen, daß er geweint hatte. Ich umarmte ihn und versprach, noch vor dem Erntedankfest heimzukommen.

Bei Tagesanbruch ziehen wir los. Mit kurzen Unterbrechungen fällt leichter Regen den ganzen Vormittag. Eigentlich müßte der Monsun längst zu Ende sein.

Bei Muna verläßt der Pfad die Schlucht des Magyandi und führt mehrere Meilen auf einem Bergkamm hoch über dem Tal des Dara Khola entlang. In über 2000 Meter Höhe wandern wir durch Eichenwälder. Nirgends im Gebirge sind Anzeichen von Bewohnern oder Ackerbau erkennbar, GS ist in seinem Element. Wir halten Ausschau nach den Spuren von Waldtieren wie dem Asiatischen Schwarzbären (auch Kragenbär oder Mondbär genannt), dem Buntmarder oder dem hübschen roten Panda oder Katzenbären. In diesem wolkenverhangenen Wald könnte sich auch – wer weiß? – ein Yeti verstecken. Am Waldrand stehen Eschen und Stechpalmen, Berberitzen und Rhododendron, darunter Gänseblümchen und wilde Erdbeeren zwischen Moosen und Farnkraut, und hellila Astern, wie sie zu Hause jetzt in Wald und Feld blühen. Aus dem herbstlichen Wald tönt der Ruf eines Spechtes, Meisen zwitschern und erinnern mich mit ihren vertrauten Stimmchen wieder an meine Kinder.

In einem dunklen Hain moosbehangener Eichen schlagen wir 45in 3000 Meter Höhe unser nasses Lager auf. Durch die vom Wind zerzausten Baumwipfel beobachten wir, wie der Himmel sich aufklart. Bald steigt der Mond auf, es wird kalt.

Wie seltsam mir alles vorkommt, wie seltsam alles ist. Ein »Ich« betrachtet den Mann, der hier im Schlafsack mitten zwischen den asiatischen Bergen liegt; ein anderes »Ich« ist in Gedanken bei Alex, und das dritte ist der müde Mann selbst, der zu schlafen versucht.

In seinen ersten Lebensjahren stand mein Sohn oft im Sandkasten regungslos neben seinem Spielzeug und sah den Tauben und Rotstärlingen nach, die sich im Sommerwind wiegten. Die Blätter tanzten, Wolken segelten vorüber, Vögel zwitscherten, und über alldem verbreitete sich der süße Duft von Liguster und Rosen. Das Kind beobachtete seine Umgebung nicht, es ruhte im Mittelpunkt des Universums, eins mit allen Dingen, eines Endes oder Anfangs unbewußt – noch im Einklang mit dem Urgrund der Schöpfung ließ es alles Licht und alle Erscheinungen durch sich hindurchfließen. Ekstase bedeutet Einssein mit allem Sein, und ekstatisch waren auch die Bilder, die Alex malte. Wie einst bei dem Jäger von Aurignac, der zu dem Hirsch wurde, den er an die Höhlenwand malte, gab es kein »Selbst«, das sich zwischen ihn und den Vogel oder die Blume geschoben hätte. Die gleiche spontane Identität mit dem Objekt findet sich in den kühnen japanischen Sumi-Gemälden; sie sind ein Ausdruck der Zen-Kultur, denn Einszuwerden mit dem, was man gerade tut, bedeutet letztlich die Verwirklichung des »Weges«.